今日も屋外は暖かく建物の中は意外と寒い感じでしたね。

さすがに昨日に比べると風が吹くと少し寒い感じがしますが,もう春なんじゃないかな~と言う気持ちにもなって来ますね。

今日もまた中庭でブルーベリーの植え替えを6本行ないました。

本当なら芽が膨らんだ今の時期ではすでに遅いのですが今年はほどほどで来年に期待という事ですね。

まず樹勢を良くしないと大きく育たないですからね・・・。

さて午後からは製作に移りましょう。

本日はシートの製作を始めようと思っていましたが,お客様よりホイールのフランジをもう少しダイエット出来ないかとリクエストが有りました。

ホイールのフランジは直径が小さくなっていますのでフランジ自体の幅が同じでも幅が広く見えてしまうのも事実ですね。

ピアスボルトの穴を繊細に見せようと0.1mm小さく0.4mにしたのもフランジの幅を広く見せてしまう原因にもなっているかもしれませんね。

と言う事でピアスボルトの穴を0.3mmに変更してフランジ自体の内径を0.3mm大きくしたものを作ってみました。

今の制作方法では0.2mmの洋白板を最低4枚は貫通するだけの深さの穴を空けなくてはなりません。

つまり深さは0.8~0.9mmの深さが必要な訳ですが、穴を開ける素材にも寄りますがこの深さは0.3mmのキリの限界に近い深さなんですね。

まあ他の方法と言うとエッチングで作る方法も有りますね。

これですと厚みが0.2mm程度の金属板を使う場合最小の穴径は貫通なら0.2mm程度でしょう。

ただフランジのハーフが残りますのでその処理は結構めんどうな物になります。

また、ピアスボルトを凸とする場合は0.2mm程度のピアスボルトは再現出来ますがハーフで再現されるフランジは表面がザラザラになりますので磨きを入れますがピアスボルトの脇は奇麗に磨く事が出来ないでしょう。

またそれだけをエッチングを特注すればかかる費用は結構な物になりますしね・・・表現が単調になってしまう問題も有りますね・・・。

どれでも作れますが一長一短が有りますね。

![]()

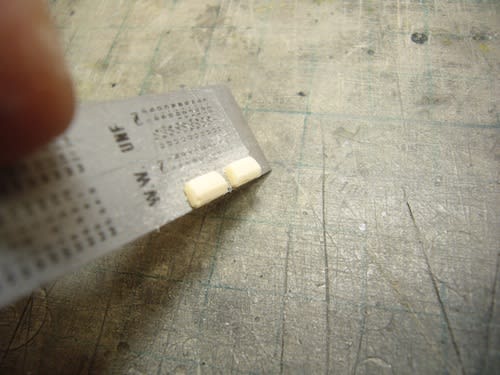

早速ホイールに組み込んでみました。

これが限界のサイズでしょうね・・・(笑)

![]()

ピアスボルトはどうしようかな~ちょっとクドくなってしまうかな~。

さていよいよシートの製作です。

実車ではこんな感じ・・・

ヘッドレストは下側が膨らんだちょっと変わった形の物・・・このタイプの物は2本の金属棒でシートに取り付けられていますね。

確か328GTSもこの様な構造でした。

バックレストやシートの座面の真ん中には谷状のくぼみが有りましてその谷の中はホワイトのレザーになっています。

シートサイドのサポートは画像を見る限りサイドもロアー側もつながっている様に見えますのでリクライニングはしないのかもしれませんがこの部分ははっきりしませんので一応328GTSのノーマルシートに沿った物にしておきましょう。

![]()

まずはヘッドレストの形状を直しましょう・・・下側が膨らんだ形状になる様に削っております。

削る場合は2つ並べて両面テープで固定しておいて削っています。

![]()

シートもリューターを使って中央部分に凹みを入れております、またサイドのサポートの部分は実車と同じ形状になる様に

削ってみました。

右側はベースになった328GTSの物、左側は加工済みですね。

まだ328GTSのステッチが付いていますので雰囲気がわかり難いのですが・・・私にはだいたい見えているんですけど・・・。

![]()

2個とも削ってみました・・・

どうせ後でコピーするから1個だけ作れば良いと思っていませんか?

もしも1個だけ作ってコピーする場合はその部品だけ複数回キャストをしなければなりませんからシリコン型を他の物とは別にしなければなりません。

多分1台だけしか作りませんから1度のキャストで済ませたいので2個削ったのです。

この後余計なステッチにポリパテを入れておきます。

![]()

ポリパテが硬化するまでにセンターコンソールを作ります。

このセンターコンソールには前からシフトレバー/パワーウインドのスイッチ/サイドブレーキ/グローブボックス・・・(多分)が並びます。

1.0mmプラ板を重ねて作りました。

![]()

ボディに仮のシート(気泡だらけの328の物)とセンターコンソールを並べてみました・・・

![]()

このコンソールですがシフトゲートの幅とかから計算致しますと幅が約20cm位でしょうか1/43では4.5mm程になります・・・一応幅はそれで作っていますがまずまず良い感じでしょうか。

![]()

シートのパテが硬化しましたので余分な部分を削ってみました・・・

シートはこんな感じ・・・ヘッドレストはまだ付いていません。

![]()

シートを差し替えてみました・・・

![]()

ヘッドレストはまだですが良い感じに収まりそうですね・・・

続いて明日はダッシュボードを作る事にいたします。

さすがに昨日に比べると風が吹くと少し寒い感じがしますが,もう春なんじゃないかな~と言う気持ちにもなって来ますね。

今日もまた中庭でブルーベリーの植え替えを6本行ないました。

本当なら芽が膨らんだ今の時期ではすでに遅いのですが今年はほどほどで来年に期待という事ですね。

まず樹勢を良くしないと大きく育たないですからね・・・。

さて午後からは製作に移りましょう。

本日はシートの製作を始めようと思っていましたが,お客様よりホイールのフランジをもう少しダイエット出来ないかとリクエストが有りました。

ホイールのフランジは直径が小さくなっていますのでフランジ自体の幅が同じでも幅が広く見えてしまうのも事実ですね。

ピアスボルトの穴を繊細に見せようと0.1mm小さく0.4mにしたのもフランジの幅を広く見せてしまう原因にもなっているかもしれませんね。

と言う事でピアスボルトの穴を0.3mmに変更してフランジ自体の内径を0.3mm大きくしたものを作ってみました。

今の制作方法では0.2mmの洋白板を最低4枚は貫通するだけの深さの穴を空けなくてはなりません。

つまり深さは0.8~0.9mmの深さが必要な訳ですが、穴を開ける素材にも寄りますがこの深さは0.3mmのキリの限界に近い深さなんですね。

まあ他の方法と言うとエッチングで作る方法も有りますね。

これですと厚みが0.2mm程度の金属板を使う場合最小の穴径は貫通なら0.2mm程度でしょう。

ただフランジのハーフが残りますのでその処理は結構めんどうな物になります。

また、ピアスボルトを凸とする場合は0.2mm程度のピアスボルトは再現出来ますがハーフで再現されるフランジは表面がザラザラになりますので磨きを入れますがピアスボルトの脇は奇麗に磨く事が出来ないでしょう。

またそれだけをエッチングを特注すればかかる費用は結構な物になりますしね・・・表現が単調になってしまう問題も有りますね・・・。

どれでも作れますが一長一短が有りますね。

早速ホイールに組み込んでみました。

これが限界のサイズでしょうね・・・(笑)

ピアスボルトはどうしようかな~ちょっとクドくなってしまうかな~。

さていよいよシートの製作です。

実車ではこんな感じ・・・

ヘッドレストは下側が膨らんだちょっと変わった形の物・・・このタイプの物は2本の金属棒でシートに取り付けられていますね。

確か328GTSもこの様な構造でした。

バックレストやシートの座面の真ん中には谷状のくぼみが有りましてその谷の中はホワイトのレザーになっています。

シートサイドのサポートは画像を見る限りサイドもロアー側もつながっている様に見えますのでリクライニングはしないのかもしれませんがこの部分ははっきりしませんので一応328GTSのノーマルシートに沿った物にしておきましょう。

まずはヘッドレストの形状を直しましょう・・・下側が膨らんだ形状になる様に削っております。

削る場合は2つ並べて両面テープで固定しておいて削っています。

シートもリューターを使って中央部分に凹みを入れております、またサイドのサポートの部分は実車と同じ形状になる様に

削ってみました。

右側はベースになった328GTSの物、左側は加工済みですね。

まだ328GTSのステッチが付いていますので雰囲気がわかり難いのですが・・・私にはだいたい見えているんですけど・・・。

2個とも削ってみました・・・

どうせ後でコピーするから1個だけ作れば良いと思っていませんか?

もしも1個だけ作ってコピーする場合はその部品だけ複数回キャストをしなければなりませんからシリコン型を他の物とは別にしなければなりません。

多分1台だけしか作りませんから1度のキャストで済ませたいので2個削ったのです。

この後余計なステッチにポリパテを入れておきます。

ポリパテが硬化するまでにセンターコンソールを作ります。

このセンターコンソールには前からシフトレバー/パワーウインドのスイッチ/サイドブレーキ/グローブボックス・・・(多分)が並びます。

1.0mmプラ板を重ねて作りました。

ボディに仮のシート(気泡だらけの328の物)とセンターコンソールを並べてみました・・・

このコンソールですがシフトゲートの幅とかから計算致しますと幅が約20cm位でしょうか1/43では4.5mm程になります・・・一応幅はそれで作っていますがまずまず良い感じでしょうか。

シートのパテが硬化しましたので余分な部分を削ってみました・・・

シートはこんな感じ・・・ヘッドレストはまだ付いていません。

シートを差し替えてみました・・・

ヘッドレストはまだですが良い感じに収まりそうですね・・・

続いて明日はダッシュボードを作る事にいたします。