今日は文句無く良い天気でしたね。

少し気温は低めでしたが青い空がどこまでも広がって外で作業をするのに気分がいいです。

中庭のブルーベリーのまわりを掘りましてピートモスやバーミキュライト堆肥などを混ぜた土に入れ替えてやりました。

中庭は芝生を植えておりますからブルーベリーのまわりに囲いをしておりましたがその囲いが少々小さくなってきましたので大きな物に入れ替えたのです。

直径は2倍くらいになりました。

掘った土はふるいにかけて細かな部分だけを芝の上に目土として撒きました、最近芝生の生えている部分が多少凸凹が目立ってきましたので目土で均整を取ろうと考えたのです。

半日の時間が有っても3本分しか作業が進みませんから75本を済ませるにはかなりの時間が必要になりますね。

久しぶりに体を使った物だからクタクタです・・・今日も良く寝られるかな~!?(笑)

さて寝る前にきちんと更新をしておかなければなりませんね。

昨日までに完成した治具で今日は組上げてみようと思います。

まずスポークを張りました。

張り方はまず奥側(ブレーキドラム側)のスポークを張ります。

2本おきにスポークを張ってないピンが有るのがわかりますでしょうか?

この部分のスポークは手前側・・・つまりブレーキドラムから遠い側のスポークにする訳ですね。

![]()

拡大致しますとこんな感じですね。

スポークの素材は0.1mmの燐銅線です。

いつもならステンレス線を使うのですがステンレスは硬いので加工が難しい事、またハンダの流れが良くないので今回は燐銅線を使っています。

うまくいったら真鍮線の0.1mmを買う予定です。

![]()

上側を張りました。

これで全てのスポークが張られた訳ですね。

なかなか密度も合って良さそうな雰囲気ですね。

次はリムを圧入します・・・

![]()

やはりダメですね・・・スポークが切れてしまいます。

理由は2つですね。

リムの角の部分で切断されてしまう事とリムが重なる部分で余分な寸法が必要になるのですがそれだけ線が延びる事が出来ないのでしょう・・・。

だいたいは想像がついていましたが・・・やって見ないと納得しない性格なので・・・どちらかと言うと薮を突いて蛇が出る方ですね・・・(笑)

それでも最近は慎重に対応しますが・・・

![]()

リムを作り直しました。

今度はサンドイッチをしてハンダを流して固定するいつもの方法ですね。

![]()

失敗した最初の試作品ですが、何も勉強にならなかった訳では無いですね。

組み上がった時にハブがリムから少し出てしまいます、今回製作する何台かはホイールキャップを付けますのでハブがホイールから飛び出していますと具合が余り良くない訳なのです。

そこでハブを作り直しておこうと思いまして・・・

右側が当初作ったハブですね、中央が2次試作品ですが今度はその形が気に入らないのです。

そして一番左側の物がさらに改良したものですね。

一番左側の物を作る為に突っ切りバイトが幅0.6mmなのを0.4mmまで削って細く致しました。

これでスポークの入る溝の幅を詰める事が出来ました。

![]()

ホイールをハンダで組むという事になりますとホイールのインナーを支える治具がABS樹脂というのは熱で溶けてしまう可能性が有りますから良くないのです。

しかし金属で作ればハンダ付けをする場合リムから治具にハンダの熱がどんどん逃げてしまいましていつまで経ってもハンダを流す事が出来ません。

これは難しい問題ですね・・・

何度考えてもなかなか解決しないので取り敢えず真鍮で作ってみました。

![]()

治具を金属で作った訳ですから何か断熱を考えなければなりません・・・一番簡単なのがこれです。

そうマスキングテープが焦げてしまうのを承知でマスキングテープを貼っておきます。

焦げたり傷んだりしたら交換すれば良いという考えですね、下の金属はしっかりしておりますから位置関係が狂ってしまう事も無い・・・。

![]()

新しいタイプのリムをセットしてから下側のスポークを編みました。

![]()

そして上側のスポークも・・・

![]()

そして上側のリムを重ねてハンダ付けをします。

ハンダが内側に流れない様に注意は必要ですが何とか完成致しました、リムの外側のスポークをカットして余分なハンダも削り落とします。

これで何とか完成ですね。

如何でしょうか?60本スポークのワイヤーホイールの完成です。

![]()

ホイールが完成致しますとやってみたくなるのはコレですね・・・・(笑)

![]()

今日は試作のホイールが1本だけ完成しただけですからまだ手放しで喜ぶ事は出来ません。

あと19本作らないといけないからなのです・・・当分ホイールの製作が続きます。

ご容赦くださいね~。

ここからは余談です。

時間の有る方だけ・・・限定です(笑)

模型を仕事としてから11年が経過しました。

最初はキットを作るだけで精一杯でした、その内に少しずつ自作の部品を作れる様になりました。

旋盤は持っていましたが使い方はよくわからず、なにせ中学校の技術の時間(今は無いのかな~?)でドライバーを作っただけの技術しか持ち合わせていませんでした。

旋盤も前の会社(広島ガスエナジーと言うガス屋さんですね)経由で大阪の山善商会(「どてらいやつ」と言う西郷輝彦主演のTVドラマの元になった会社)を酒井特殊カメラから紹介して頂き購入しました。社員割引が効いたのでフライスと割り出しテーブルも一緒に買いましたね。

あの割引が無かったら買えてなかった・・・(笑)どうしたら安く買えるのか考えたですね~。

次はアルプスプリンターですね。

そうデカールを失敗しちゃうんですね~

皆さんと同じです、磨き出しを攻め過ぎてね・・・良い物を作ろうと一生懸命だった・・・。

デカールが作れるプリンターが有ると聞いて早速購入・・・でもイラストレーターは使えず・・・時間がかかりましたね。

今でも完璧じゃないけど・・・多分息子の方が巧いし早い・・・。

その次が真空注型装置でした。

コレはたまたまジャノメミシンからカタログが送られてきた。

レジンのボディを作ろうと思うと必要になるのです。

真空ポンプとガラスドームが有れば作れない事も無いけど精度の良い物を時期にかかわらず安定して作ろうと思うと必需品ですね。

特に夏は気温が高いからレジンの反応が早過ぎる・・・

私が運が良かったのは置き場所には困らなかった・・・ガレージと言うか倉庫が有るのでね、助かりました。

だって普通の家には入らないでしょうし音だって煩いですしね。

真空注型装置と前後して買ったのが切削機ですね。

今は3Dプリンターが話題だけど表面の仕上げを考えればまだ切削機の方が良いと思う。

しかもスキャンもしてくれますからPCで縮めてやれば大きさは思いのままですね。

実は私の目標の一つは全ての部品を自分で作れると言う事なんです。

しかしながら今のアトリエでは出来ない作業が有るのです、それがメタルの鋳造とメッキとエッチングですね。

メタルの鋳造は未だ施設が無い、そして後の二つは排水の処理の問題でここではしない方が良いと考えております。

幸いに後の二つは良い作業を提供して下さる工場を知っていますから問題が無いですが、これも未来永劫にOKという訳にはいかないでしょう。

まあ作る素材を考えればメッキやエッチングが無くても出来ない事は無いでしょう。

そんな事を考えながらブガッティT57アトランティックで実践中なのです。

もちろん絶対に使わないという事では有りません、もちろんお客様の予算も有りますからメタル製のボディは使います。

スッキリ仕上げるべき部分にはエッチングもデカールも最低限は作る予定です・・・

しかしそれ以外の部分はなるべく自分で作ってみようと思っています・・・自分自身への挑戦かな?

いやいや・・・そんな格好のいい物じゃないな。

少し気温は低めでしたが青い空がどこまでも広がって外で作業をするのに気分がいいです。

中庭のブルーベリーのまわりを掘りましてピートモスやバーミキュライト堆肥などを混ぜた土に入れ替えてやりました。

中庭は芝生を植えておりますからブルーベリーのまわりに囲いをしておりましたがその囲いが少々小さくなってきましたので大きな物に入れ替えたのです。

直径は2倍くらいになりました。

掘った土はふるいにかけて細かな部分だけを芝の上に目土として撒きました、最近芝生の生えている部分が多少凸凹が目立ってきましたので目土で均整を取ろうと考えたのです。

半日の時間が有っても3本分しか作業が進みませんから75本を済ませるにはかなりの時間が必要になりますね。

久しぶりに体を使った物だからクタクタです・・・今日も良く寝られるかな~!?(笑)

さて寝る前にきちんと更新をしておかなければなりませんね。

昨日までに完成した治具で今日は組上げてみようと思います。

まずスポークを張りました。

張り方はまず奥側(ブレーキドラム側)のスポークを張ります。

2本おきにスポークを張ってないピンが有るのがわかりますでしょうか?

この部分のスポークは手前側・・・つまりブレーキドラムから遠い側のスポークにする訳ですね。

拡大致しますとこんな感じですね。

スポークの素材は0.1mmの燐銅線です。

いつもならステンレス線を使うのですがステンレスは硬いので加工が難しい事、またハンダの流れが良くないので今回は燐銅線を使っています。

うまくいったら真鍮線の0.1mmを買う予定です。

上側を張りました。

これで全てのスポークが張られた訳ですね。

なかなか密度も合って良さそうな雰囲気ですね。

次はリムを圧入します・・・

やはりダメですね・・・スポークが切れてしまいます。

理由は2つですね。

リムの角の部分で切断されてしまう事とリムが重なる部分で余分な寸法が必要になるのですがそれだけ線が延びる事が出来ないのでしょう・・・。

だいたいは想像がついていましたが・・・やって見ないと納得しない性格なので・・・どちらかと言うと薮を突いて蛇が出る方ですね・・・(笑)

それでも最近は慎重に対応しますが・・・

リムを作り直しました。

今度はサンドイッチをしてハンダを流して固定するいつもの方法ですね。

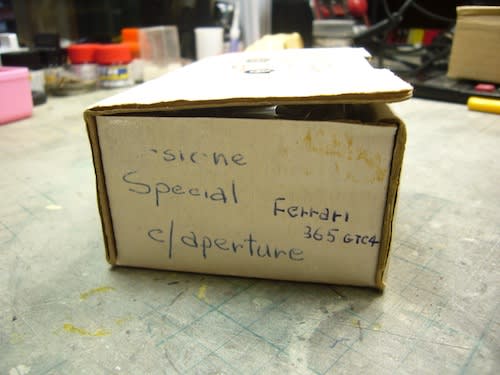

失敗した最初の試作品ですが、何も勉強にならなかった訳では無いですね。

組み上がった時にハブがリムから少し出てしまいます、今回製作する何台かはホイールキャップを付けますのでハブがホイールから飛び出していますと具合が余り良くない訳なのです。

そこでハブを作り直しておこうと思いまして・・・

右側が当初作ったハブですね、中央が2次試作品ですが今度はその形が気に入らないのです。

そして一番左側の物がさらに改良したものですね。

一番左側の物を作る為に突っ切りバイトが幅0.6mmなのを0.4mmまで削って細く致しました。

これでスポークの入る溝の幅を詰める事が出来ました。

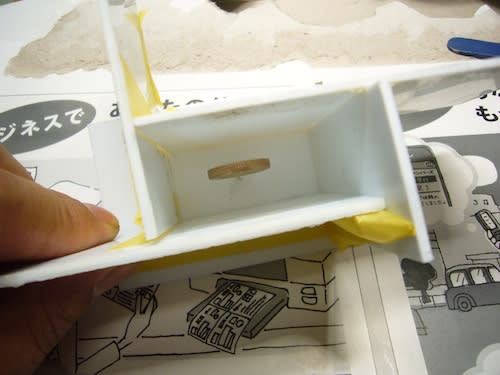

ホイールをハンダで組むという事になりますとホイールのインナーを支える治具がABS樹脂というのは熱で溶けてしまう可能性が有りますから良くないのです。

しかし金属で作ればハンダ付けをする場合リムから治具にハンダの熱がどんどん逃げてしまいましていつまで経ってもハンダを流す事が出来ません。

これは難しい問題ですね・・・

何度考えてもなかなか解決しないので取り敢えず真鍮で作ってみました。

治具を金属で作った訳ですから何か断熱を考えなければなりません・・・一番簡単なのがこれです。

そうマスキングテープが焦げてしまうのを承知でマスキングテープを貼っておきます。

焦げたり傷んだりしたら交換すれば良いという考えですね、下の金属はしっかりしておりますから位置関係が狂ってしまう事も無い・・・。

新しいタイプのリムをセットしてから下側のスポークを編みました。

そして上側のスポークも・・・

そして上側のリムを重ねてハンダ付けをします。

ハンダが内側に流れない様に注意は必要ですが何とか完成致しました、リムの外側のスポークをカットして余分なハンダも削り落とします。

これで何とか完成ですね。

如何でしょうか?60本スポークのワイヤーホイールの完成です。

ホイールが完成致しますとやってみたくなるのはコレですね・・・・(笑)

今日は試作のホイールが1本だけ完成しただけですからまだ手放しで喜ぶ事は出来ません。

あと19本作らないといけないからなのです・・・当分ホイールの製作が続きます。

ご容赦くださいね~。

ここからは余談です。

時間の有る方だけ・・・限定です(笑)

模型を仕事としてから11年が経過しました。

最初はキットを作るだけで精一杯でした、その内に少しずつ自作の部品を作れる様になりました。

旋盤は持っていましたが使い方はよくわからず、なにせ中学校の技術の時間(今は無いのかな~?)でドライバーを作っただけの技術しか持ち合わせていませんでした。

旋盤も前の会社(広島ガスエナジーと言うガス屋さんですね)経由で大阪の山善商会(「どてらいやつ」と言う西郷輝彦主演のTVドラマの元になった会社)を酒井特殊カメラから紹介して頂き購入しました。社員割引が効いたのでフライスと割り出しテーブルも一緒に買いましたね。

あの割引が無かったら買えてなかった・・・(笑)どうしたら安く買えるのか考えたですね~。

次はアルプスプリンターですね。

そうデカールを失敗しちゃうんですね~

皆さんと同じです、磨き出しを攻め過ぎてね・・・良い物を作ろうと一生懸命だった・・・。

デカールが作れるプリンターが有ると聞いて早速購入・・・でもイラストレーターは使えず・・・時間がかかりましたね。

今でも完璧じゃないけど・・・多分息子の方が巧いし早い・・・。

その次が真空注型装置でした。

コレはたまたまジャノメミシンからカタログが送られてきた。

レジンのボディを作ろうと思うと必要になるのです。

真空ポンプとガラスドームが有れば作れない事も無いけど精度の良い物を時期にかかわらず安定して作ろうと思うと必需品ですね。

特に夏は気温が高いからレジンの反応が早過ぎる・・・

私が運が良かったのは置き場所には困らなかった・・・ガレージと言うか倉庫が有るのでね、助かりました。

だって普通の家には入らないでしょうし音だって煩いですしね。

真空注型装置と前後して買ったのが切削機ですね。

今は3Dプリンターが話題だけど表面の仕上げを考えればまだ切削機の方が良いと思う。

しかもスキャンもしてくれますからPCで縮めてやれば大きさは思いのままですね。

実は私の目標の一つは全ての部品を自分で作れると言う事なんです。

しかしながら今のアトリエでは出来ない作業が有るのです、それがメタルの鋳造とメッキとエッチングですね。

メタルの鋳造は未だ施設が無い、そして後の二つは排水の処理の問題でここではしない方が良いと考えております。

幸いに後の二つは良い作業を提供して下さる工場を知っていますから問題が無いですが、これも未来永劫にOKという訳にはいかないでしょう。

まあ作る素材を考えればメッキやエッチングが無くても出来ない事は無いでしょう。

そんな事を考えながらブガッティT57アトランティックで実践中なのです。

もちろん絶対に使わないという事では有りません、もちろんお客様の予算も有りますからメタル製のボディは使います。

スッキリ仕上げるべき部分にはエッチングもデカールも最低限は作る予定です・・・

しかしそれ以外の部分はなるべく自分で作ってみようと思っています・・・自分自身への挑戦かな?

いやいや・・・そんな格好のいい物じゃないな。